Oleh Eko Nurwahyudin

Waktu mengalir dan peradaban lama perlahan lingsir. Bentuk-bentuk budaya tradisional manusia dan seni yang dihasilkan dari ketelatenan manusia mempertajam rasa dan mempertulus karsa tidak dianggap menarik karena tidak mendatangkan upah materialistik dalam ekonomi kapitalistik pasar bebas. Kebudayaan tradisional perlahan hilang jejaknya, seni kehilangan nilai simpatiknya terhadap kemanusiaan dan manusia larut dalam zaman moderen tanpa merasa kehilangan.

Namun bagi sebagian kecil mereka yang dapat membaca sasmita perubahan sosial dan perubahan mental manusia moderen tentu merasa geli dan sambil nelangsa mengajukan pertanyaan, “Mengapa banyak orang loyo dan limbung di bawah cerlang padhang bulan modernisme?”

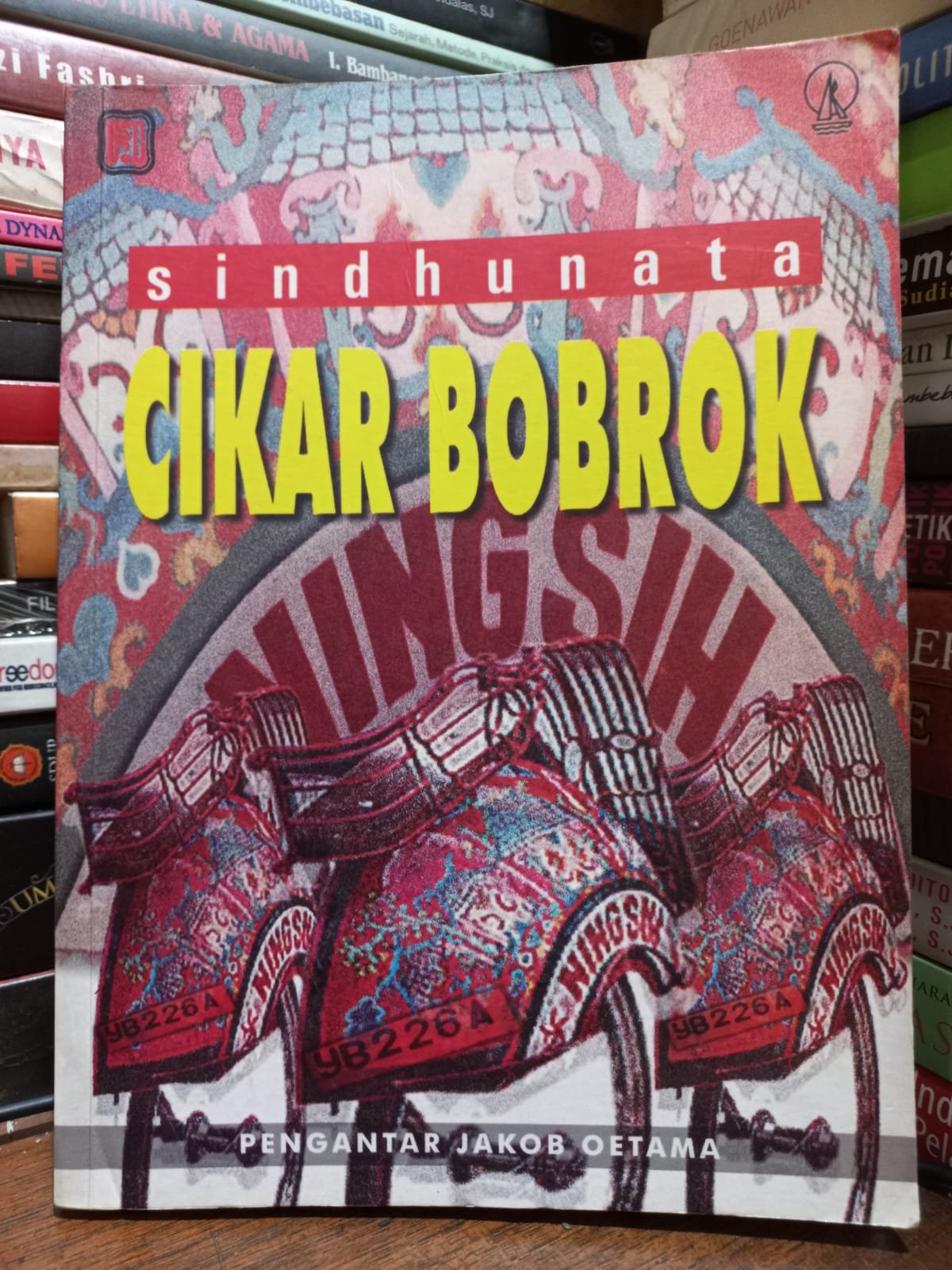

Melalui reportase berjudul Cikar Bobrok yang diterbitkan Kanisius pertama kali tahun 1997 ini, Romo Sindhunata tidak menyuguhkan jawaban instan pertanyaan tersebut. Penulis melalui tiga puluh satu feature yang digolongkan ke dalam tujuh bagian buku ini sekadar mengantarkan pembacanya untuk sowan kepada mereka yang sepuh dan terpinggir melestarikan budaya tradisional dan berkesenian dari gempuran moderenisme.

Pembaca diberikan kebebasan untuk menyimak sendiri dan mengambil sikap atas rekam jejak pergulatan manusia berkesenian dan melestarikan budaya tradisional tersebut. Pergulatan yang tak hanya terjadi antara pelestari dengan dirinya sendiri tetapi juga antara pelestari dengan daya di luar dirinya – seperti nalar modernitas, semangat kapitalistik, tuduhan takhayul dan stigma kalah saing.

Pada judul Ki Darman Gondo Darsono yang mengulas sosok dalang wayang kulit urakan dan ndableg, pemaknaan “melestarikan budaya” tidak menjadi kerdil cakupannya sebatas upaya manusia mempertahankan budaya dengan kaku, taat terhadap pakem dan tertutup pada proses kreatif dan inovatif. Melestarikan dalam hal ini lebih tepat dimaknai sebagai proses memayu hayuning budaya atau memperindah budaya yang sejatinya telah indah. “Apa gunanya pakem kalau ia lalu menjadi tradisi mati? Darman justru ingin menghidupkan pakem itu dan mengubah wayang menjadi kisah manusia. Manusia itu kaya. Tak bisa disempitkan pada salah satu bagian saja” (halaman 12).

Pandangan dan tindakan Ki Darman dalang yang menggugat pakem dikisahkan penulis saat beliau melakonkan Gatotkaca yang tidur bermalas-malasan sambil membaca surat kekasihnya padahal negaranya tengah mempersiapkan perang tersebut tidak terlepas dari perjalanan panjang hidupnya tatkala nyantrik kepada Ki Pujosumarto dan ikut rombongan ketoprak pengamen.

Keberanian menggugat pakem juga nampak pada sosok Ki Widisuwarno seorang dalang wayang klitik yang menggugat pakem dalam judul Benarkah Wanita Mudah Pasrah? Di tangan Ki Widisuwarno tokoh Anjasmara istri Damarwulan dipentaskan memiliki ketegasan, keberanian daripada sang suami dalam menghadapi permasalahan. “Garapan kisah Ki Widisuwarno memberi aspek yang sering dilupakan kalau orang bicara pasrah, yakni pergulatan.

Sebab pertama-tama pasrah adalah nilai yang bersangk paut dengan pengalaman religius bahkan mistik. Berhadapan dengan “yang ilahi” orang harus mengalami perjuangan dan pergulatan batin yang lama untuk benar-benar dapat pasrah. Orang yang tidak mengalami pergulatan batin itu, sulit pula untuk mengalami pasrah dalam arti sesungguhnya” (halaman 22). Pemaknaan dan sikap Ki Widisuwarno terhadap kepasrahan tersebut banyak diserapnya dari kehidupan rakyat karena budayawan wayang klitik (wayang yang dipentaskan tanpa kelir atau layar) memang dipentaskan dengan mengamen di kampung-kampung.

Tidak hanya dari segi melakonkan tokoh wayang, kisah pergulatan pelestari budaya tradisional terhadap pakem juga diceritakan Sindhunata tentang seorang bernama Sukasman yang selama empat puluh tahun lebih mencari harmoni – menggugat bentuk wayang yang tidak sesuai dengan watak tokoh wayang. Kisah itu dituliskan apik dalam judul Menggugat Keseimbangan.

Berbeda dengan tiga feature tersebut yang memaknai “melestarikan budaya” dengan menggugat pakem, feature berjudul Ibu Dewi Ingin Mengakhiri Hidup di Panggung Tari justru mewarisi pakem gerak tari Topeng Losari dengan didikan yang disiplin dan keta oleh bapaknya. Menurut penuturan Ibu Dewi tentang pengalamannya mengamen tari bersama bapaknya yang dicatat penulis bahwa beliau pernah dipukul, disiram air panas dan ditendang ketika melakukan gerakan tari yang keliru. Namun ia tak pernah diterangkan bapaknya bagaimana menari yang benar dan harus belajar sendiri.

Proses didikan yang barangkali tak dapat diterima oleh masyarakat moderen itu justru membulatkan tekad menjadi penari yang tidak setengah-setengah. Adapun hal yang menarik dibaca secara kritis dari feature yakni pantangan dan puasa yang dijadikan metode untuk pembebasan seluruh potensi pada diri Ibu Dewi. “tekad puasanya tak sedikit pun dikurangi. Ia bersembunyi di atas atap rumah, dan di sanalah ia tidak makan tidak minum empat puluh hari lamanya” (halaman 21). Hal ini menjadi pembeda yang jelas dan tegas antara penari dalam kebudayaan tradisional dan penari (dancer) dalam budaya moderen yang sebatas melakukan latihan gerak fisik rutin demi kelancaran penampilannya.

Hubungan seniman dan kritik terhadap ketidakadilan dan kedzaliman juga diulas dengan apik. Pada judul Martopangrawit, Empu Gending Perasaan adalah Pangkal Utama dalam Menggubah yang menceritakan gending Cikar Bobrok yang tercipta atas rasa simpatik Martopangrawit terhadap seorang anak yang ditelantarkan bapaknya yang selingkuh dengan wanita lain. Hubungan seni dan kritik sosial lebih khusus diulas pada bagian empat diantaranya yang berjudul To’et Penyair Seni Gayo “Didong Malam” yang mengkritik kerja rodi fasis Jepang dengan syairnya yang berjudul “Lumut”. Atau feature berjudul Tik-yan, Ho-yen dan Niang yang menceritakan grup gelandangan Yogya mementaskan lagu ciptaan mereka yang berjudul “Garukan”. Atau feature yang berjudul Emha Ainun Najib Untuk Tuhanku yang memotret ambisi manusia moderen untuk meraih otonomi diri dan Tuhan yang seakan tak laku lagi dalam puisinya yang berjudul “99 untuk Tuhanku”.

Selain sedikit feature yang telah disinggung, feature-feature lain menarik untuk dibaca lebih lanjut. Feature-feature tersebut tak sekadar berbicara mengenai bagaimana manusia bisa menep meski memijakkan satu kakinya pada tradisionalisme dan lainnya pada modernisme. Feature-feature lebih banyak mengajak pembacanya merenung, menghening, merefleksikan sejauh mana metode manusia tradisional dan manusia moderen membantu mereka mengerti kesejatian diri? Tentunya kesejatian diri dapat dipahami apabila manusia mampu mendayagunakan dan menyeimbangkan kecerdasan emsional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritualnya.

Akhirnya, mengapa banyak orang loyo dan limbung di bawah cerlang padhang bulan modernisme? Apakah kelimbungan itu dengan sendirinya telah membatalkan madah untuk tolak ukur keindahan dalam nalar berkebudayaan dan berkesenian moderen yang tak tertarik pada kesejatian hidup?

————————————————————–

Sumber Tulisan alif.id